「ブーン」、「ガタガタ」などの異音が業務用エアコンから聞こえてくると、「このまま使い続けて大丈夫?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。実はその音が業務の効率低下やクレームの原因、そして思わぬコスト増加につながる可能性があります。本記事では、エアコンの異音がもたらすリスクと、業務に支障をきたさないための実践的な対策を専門家目線で解説します。

異音が引き起こす業務トラブルとは

業務効率の低下:空調性能の不安定化による作業環境の悪化

業務用エアコンに異音が生じている場合、その背後には「冷暖房の不安定さ」や「風量の低下」といった機能面の異常が潜んでいることがあります。空調が安定しないと、職場の温度や湿度が不均一になり、従業員の体感温度にも差が生まれます。とくに夏場や冬場など、空調の稼働が重要な時期には、作業集中が保てず、生産性の低下に直結しかねません。異音の原因がファンやコンプレッサーの異常であれば、空調出力そのものが落ちてしまうため、業務継続に支障が出る可能性もあるのです。

従業員への影響:集中力の低下・ストレス増加

「ブーン」「ジジジ」などの異音が常に鳴っている環境では、従業員の集中力や精神的な快適さが大きく損なわれます。人間の脳は、一定の周波数や持続するノイズに対して無意識的にストレスを感じやすく、特に静かなオフィスや作業場では、わずかな異音でも気になるものです。これが長時間にわたって継続すると、仕事への意欲低下や慢性的な疲労感の原因になり、従業員満足度の低下や離職リスクにもつながります。

近隣からのクレーム・顧客満足度の低下・音による印象ダウン

業務用エアコンの異音は、従業員だけでなく、店舗や施設を訪れる顧客・利用者に対しても強い不快感を与えることがあります。たとえば飲食店やサロンでの「ガタガタ」「ポコポコ」といった異音は、サービスの質そのものに対する不信感につながり、再来店をためらう要因となり得ます。また、室外機からの異音が大きい場合には、近隣店舗や住宅からのクレームに発展することもあるため、企業としての信頼性やブランドイメージの維持にも影響を及ぼす可能性があります。

対応の遅れが招く5つの経済的損失

飲食店:営業中に異音発生→クレーム→売上減

飲食店では、お客様が長時間滞在する空間における快適性が売上やリピート率に直結します。エアコンから「ガタガタ」「ゴーゴー」といった異音が発生すると、雰囲気が損なわれ、料理や接客とは無関係の要因で店舗評価が下がる恐れがあります。実際に「音が気になって会話に集中できなかった」といった口コミが投稿されることで、新規来店数が減少し、売上に影響を与えた事例もあります。異音は“接客の品質”に直結することを念頭に置くべきです。

工場・倉庫:空調停止で温度管理不能→商品廃棄

製造工場や食品倉庫では、温度管理が製品品質の維持に直結します。エアコンからの異音を放置した結果、冷却機能が低下し、一定の温度を保てなくなったことで、保管中の商品が変質・破棄対象となるリスクがあります。特に生鮮食品や精密機器を扱う現場では、数時間の空調停止でも重大な損失となるため、異音発生は緊急対応が求められる合図とも言えます。

オフィス:集中力が続かない→作業効率の低下

オフィスでは、「ブーン」や「ジジジ」といった異音が常に耳に入る環境では、従業員の集中力が低下し、作業効率にも影響を与えます。ホワイトノイズとは異なり、周期的または不規則に鳴る異音は脳へのストレスを増幅させ、長時間労働の妨げとなります。また、空調の異常で温度が不安定になると、身体的な疲労も重なり、日常業務の質全体が落ち込む要因になります。

医療・介護施設:利用者の不安や安全懸念の拡大

医療機関や高齢者施設においては、空調の静音性と安定性が利用者の安心感につながります。天井から「カタカタ」「シュルシュル」といった音が聞こえることで、「設備に問題があるのでは」と不安を感じる高齢者や患者も多く、心理的負担や混乱を招くことがあります。また、空調異常による温湿度の変化が健康状態に悪影響を与える恐れもあるため、音の異常は安全管理上の重要なチェックポイントとなります。

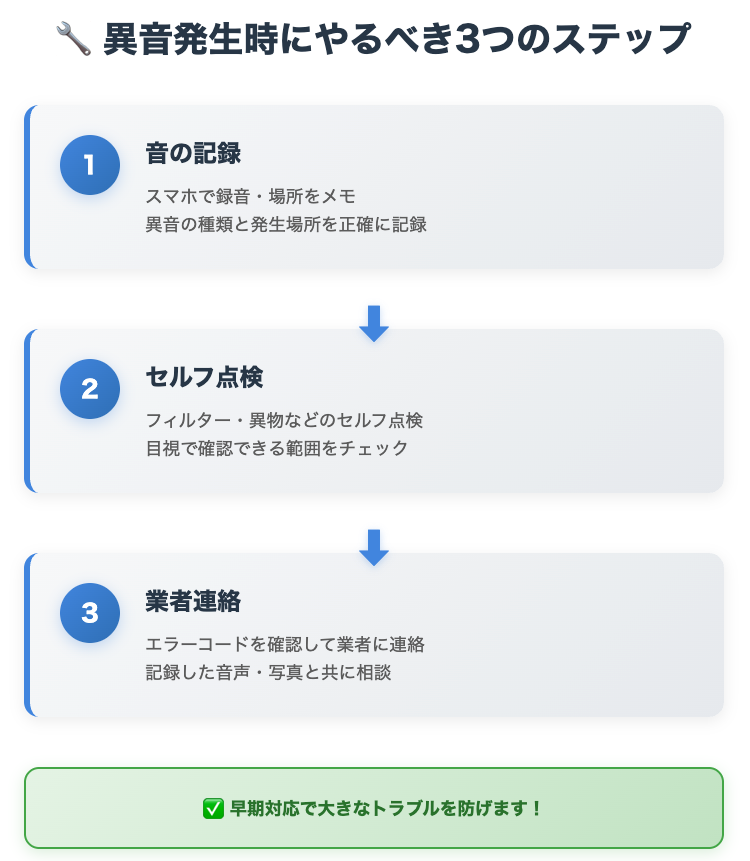

こうしたトラブルを未然に防ぐには、異音にいち早く気づき、適切な初動対応を取ることが欠かせません。次は、現場でできる初期対応の3ステップをご紹介します。

異音に気づいたらすぐ行うべき初期対応3ステップ

音の記録と異音タイプの確認(スマホ録音・発生場所の把握)

異音に気づいた際、最初に行うべきは「いつ・どこから・どんな音がするか」を正確に把握することです。「カタカタ」「キュルキュル」など、音の種類によって原因が異なるため、スマートフォンで録音しておくと後日の説明がスムーズになります。また、室内機・室外機のどちらから音が発生しているか、運転開始時か停止時かなど、状況の詳細も併せてメモしておくと、業者への報告やトラブルの再現性の確認に役立ちます。

フィルターや周辺のセルフチェック(清掃・異物確認)

多くの異音トラブルは、内部の機械的な故障だけでなく、周囲の異物や汚れに起因するケースも少なくありません。まずは室内機・室外機周辺にゴミやビニール片、植物の葉などが巻き込まれていないかを確認しましょう。次に、フィルターの目詰まりやドレンホースの詰まりがないかをチェックし、必要に応じて軽く清掃を行います。これらの対応だけで「ブーン」や「ポコポコ」といった異音が解消することもあります。

エラーコード・警告表示の確認と業者への情報提供

業務用エアコンの多くは、異常があるとリモコンや本体にエラーコードや警告ランプを表示します。異音が続く場合は、リモコンにエラー番号が出ていないかを確認し、マニュアルやメーカーサイトで内容を照合してください。そのうえで、音の種類・発生時間・表示されたエラーコードをまとめ、業者に伝えると診断が迅速に行えます。情報が揃っていれば、電話相談の時点で概算費用や修理方針の目安を提示してもらえる可能性も高まります。

異音に気づいたときの初動対応は重要ですが、そもそも異音が発生しにくい環境を整えておくことが、最も確実なトラブル予防策です。次は、異音を未然に防ぐために日常的に実践できる空調管理の工夫について解説します。

異音リスクを減らすための工夫

定期的な専門点検と清掃スケジュールの導入

業務用エアコンは定期的に点検・清掃を行うことで、異音トラブルの多くを未然に防ぐことができます。専門業者によるメンテナンスでは、ファンモーターの摩耗、冷媒漏れ、フィルターやドレンホースの詰まりといった“目に見えない異常”も早期に発見可能です。年に1〜2回の点検をルーチン化すれば、突発的なトラブルで業務が中断するリスクを大幅に軽減できます。

設置環境の最適化と振動・音漏れ対策

異音の発生源がエアコンそのものではなく、設置場所や周囲の環境であることも少なくありません。たとえば、室外機の下に防振ゴムが敷かれていない、設置面が傾いているといった場合、振動音や共鳴音が生じやすくなります。定期的に設置環境をチェックし、必要に応じて固定具の調整や防音素材の追加を検討することで、物理的な音トラブルを防止できます。

利用頻度・稼働状況に応じたメンテナンス計画

飲食店や工場など、長時間稼働が前提となる業種では、稼働時間が多いほど内部部品の劣化も早まります。こうした現場では、カレンダー通りのメンテナンスではなく、実際の稼働時間や負荷に応じたメンテナンスが必要です。メーカー推奨の目安より早めの点検サイクルを採用することで、突発的な異音・故障リスクを最小限に抑えることができます。

補助金やリース活用によるメンテナンスコストの平準化

点検や整備の重要性は理解していても、費用面の負担がネックとなるケースは少なくありません。そうした場合は、自治体の補助金やエアコンリースを活用することで、導入費用や維持費を抑える選択肢が生まれます。リース契約には定期点検が組み込まれているプランも多く、保守までを一括で任せることが可能です。コストの平準化によって、トラブル予防が「やるべきこと」から「無理なくできること」へと変わります。

まとめ|異音を軽視せず、早期対応で業務リスクを最小化

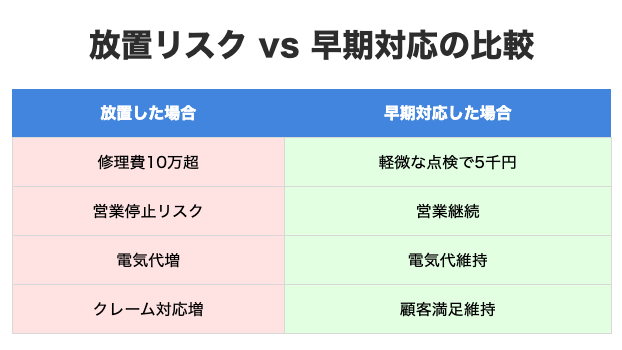

業務用エアコンから聞こえる異音は、単なる「音の問題」にとどまらず、業務効率の低下、従業員のストレス増大、顧客満足度の低下など、さまざまな経営的リスクを引き起こす引き金となります。特に、対応が遅れることで修理費の増大や営業停止といった深刻な損失へとつながるケースもあります。

異音は、設備の異常を知らせる「最初のサイン」であり、気づいたときの初期対応と日常的な予防策の積み重ねがトラブルの拡大を防ぐ鍵となります。

本記事でご紹介したような記録・チェック・点検体制を日頃から意識しておくことで、快適な空調環境を維持しながら、無駄なコストや業務停止を防ぐことが可能になります。

もし、「異音が気になるが判断がつかない」、「業務に影響が出ないか心配」といった場合は、無理に自己判断せず、専門業者への早期相談をおすすめします。経営リスクを最小限にとどめるためにも、“音の違和感”に敏感であることが、安心運営の第一歩です。